国を守るに当たって君主がすべきことは何か 斎戒して身を清めること そして文王は7日間の斎戒をして、太公望を北側の王の位置に座らせ師への敬意をしめし、自分が臣下の位置に座り改めて質問の答えを求めた。 太公望の4つの教え ①天地の永遠不滅の道理 ②春夏秋冬と四季が万物を生成すること ③仁君聖王の道 ④民衆の機微について 天...

参考資料( 8 )

Category

領土を守るにはどうすればよいのか ①親族と疎遠になってはいけない ②民衆を侮ってはいけない ③側近を慰撫する ④隣国と友好関係を保つ ⑤政権を人に任せてはいけない ⑥農業よりも先に商工に力を注いではいけない 太公望の例え 物を干すなら日中の気温の高いときに干す。刀を抜いたら必ず人を切る。斧を振るときは必ず物を伐る。す...

君主が地位を失うのはなぜか ◆臣下の登用が適切でないのが原因 君主の地位に必要なものとは ①六つの守をもつの臣下 ②三宝 六つの守りとはなにか ①仁 ②義 ③忠 ④信 ⑤勇 ⑥謀 この六つを六守という 臣下に六守があるか見分ける方法とは ①裕福にしてみる。富にまかせて礼を失するかみる 裕福になっても礼を重んじるのが「仁...

聖人の道は盛んなときと廃れているときがある三つの理由とは ①良いと思っても怠惰な気持ちが出てくる ②実行しようかどうか迷っているうちに時期を失う ③いけないことだとわかっていてもズルズルそのままにしておく 後回しグセがひどくなってきたときに世が荒んでくる 聖人の道を実行する四つのこと ①従順鎮静、 ②態度容姿は恭しく、...

上下の礼儀の理想とは 君主、民は立場をわきまえて接するのが良い 君主は臣下を遠ざけないようにすることが大切。 臣下は従順であっても言うべきことを言わない隠すようではいけない、素直に上申できるようにする。 君主の地位にあるときの態度とは ①心を安静にすること ②節度を保つこと ③他人に一歩譲って争わない ④先入観で決めな...

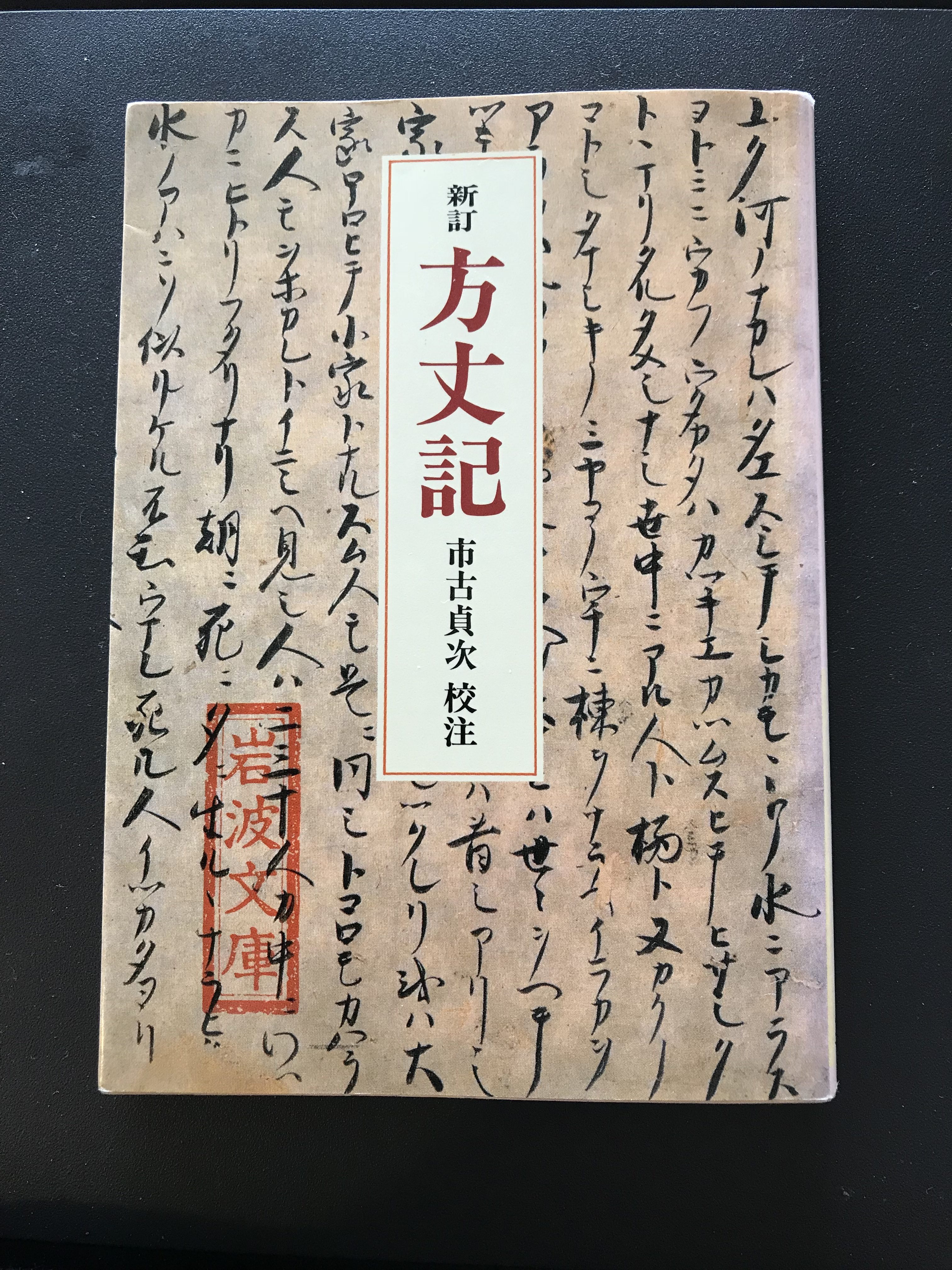

能「養老」の中に引用された「方丈記」 ↑こちらが能「養老」 ↑こちらが「方丈記」冒頭の部分が「ゆく川の流れは絶えずしてしかももとの水にはあらず」 能「養老」には方丈記冒頭の部分が引用されています。鴨長明直筆と言われるものを見て気になるところがありました。原文は全体がカタカナで書かれています。それをみていて気になることが...

国を治める王の最大の務めとは ただ民を愛すること 民を愛するとは具体的には ①生活を安定させること ②危害を与えないこと ③民の願いを叶えること ④妨害しないこと ⑤生かして殺さないこと ⑥与えて奪わないこと ⑦楽しませて苦しめないこと ⑧喜ばせて怒らせないこと 更に詳しく ①民を失業させない 農民が労役などで耕作の時...

盈虚は月の満ち欠けのことです。 文王の疑問「天下の栄華盛衰は何が原因なのか、王の賢明と不肖、天運変化の自然の法則なのか??」 太公望の答えは 君主が不肖であれば国家は危うい 君主が聖賢であれば国家も安泰で民も治まる 禍福は君主の賢不肖によるもので天運によるものではない。 過去の見本にすべき賢君はだれか 堯帝を手本にすべ...