吉田松陰の愛読書

吉松陰(藤原矩方)の愛読書

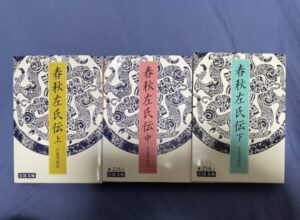

朝活は『春秋左氏伝』、『日本書紀』推古天皇、『聖書』Genesis

今日から『春秋左氏伝』読み始めました。入手してからいつ読もうかと思いつつ一年以上経ってます。読み始めてみると、、意外にあっさり読み進められる。

なにしろ1ページの文量が少ない。

中国語の読み下し、いわゆる漢文が何行かあり、それぞれに箇条書きで解説がついてます。

クロニクルの部分は出来事なので読めばわかります。

それにまつわる登場人物の考え方は読むごとに意外な価値観に触れられます。何が善で何が悪なのか。

将棋にも似ている感じがする「ここに打てば勝てるでしょう」「いやいやそれじゃあ惨敗ですよ」という駆け引きが記載されています。

自分には苦手な分野ではありますが、、

今日、印象に残ったのは「壮公六年(紀元前668)」

王様を決める時の判断がよくなかった事への補足が記載されていました。

————————

国君の地位を固めるためには、「本」が「末」かを判断した上で、適切な人を立てる必要がある。「本」たるにふさわしい人でなければ相談には乗らず。根本から枝葉が茂りそうもない人は無理強いをしない。『詩』にも

本あり枝ありて百世茂る

大雅 文王

とある。

—————

漢文の引用はどこも前後の文脈なくよさそうな言葉が引用されます。んん、変だぞという感じがしてきます。

『詩』=『詩経』原文を見てみると

本支百世

結構ボリュームのある詩の1行を引用したようです。

本末転倒の語源かと思ったらこれは違うようでした。

これを見て利休の教えを歌にしたと言われる一首が思い浮かびます。

規矩作法

守り尽くして

破るとも

離るるとても

本を忘るな

昨今は「守破離」という言葉が一部で人気です。

元の歌を見てみるとそこではなくて「規矩作法」どんなに条件が変わっても「本を忘るな」ここが大事な感じがします。

「規矩作法」も漢字が四つ並んでいるので四字熟語のように見えます。

規(き)→コンパス、

きまり、規則、規範、外れることのない基準

矩(く)→指矩→直角定規

きまり、法則、直角のように厳格な基準

吉田松陰の諱 藤原矩方にも使われてます。

作法→やり方、手順

そうしてみると段階のことではなく

規矩作法

→型や手順

本を忘るな

→基本を忘れない

なぜか段階だけが一人歩きしている。そこにだけ注目してしまうのも本末転倒ということでとらわれすぎもよくないですね。

知らない新しい情報は印象に残りやすい、とはいえ次の情報が入ってくればまた上書きされる。

どんなに深く学んでも最新情報の影響は強い、そんなことが頭に浮かんでくる朝です。

最新記事 by 森澤勇司 (全て見る)

- 和歌の世界と天文学 - 2026年2月14日

- 40年ぶりのファウスト - 2026年2月12日

- 和歌に詠まれた景色 - 2026年2月6日

- 『酸模』 - 2026年1月30日