できるまでやるからできる事 朝活は『続日本後紀』仁明天皇、『日本書紀』継体天皇、『聖書』Genesis 『続日本後紀』の雨乞いの記述が印象に残りました。 平安時代初期のこの時は雨が降らずに食料不足。全国で飢饉になり雨乞いをすることになります。 六月末から三日間 七月二日になっても雨が降らないので二日延長。 この後は延長...

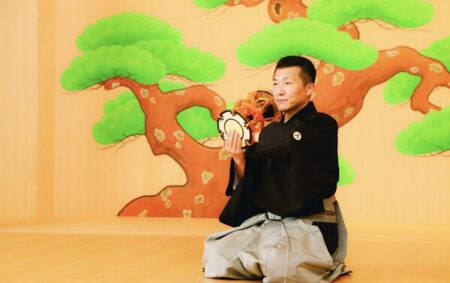

小鼓の打ち方

Category

知日派と自己矛盾 朝活は『続日本紀』桓武天皇、『日本書紀』応神天皇、『聖書』2周目は英語でGenesis、日曜日7:00からはclubhouseで『日本書紀』垂仁天皇、その後は小鼓の稽古。今日は調整を頼まれた道具の納品でした。 昨日の終戦80年勉強会で「知日派」という言葉を初めて聞きました。 GHQの中にも日本の文化に...

小学校の授業 本日は59名 20名ずつ3グループに分かれて能面、謡、小鼓の授業でした。 1グループ20分の短い時間でも全員集中して小鼓打ちました。 自分の生まれ育った国の文化にふれる時間になりました。 今はインターネットでなんでも調べられるとはいうものの、検索する言葉を持っていなければ調べることはできません。 授業です...

そのままやってみる事 朝活は『続日本紀』、『日本書紀』読了、『聖書』エゼキエル書 本日は『続日本紀』に多くの人に慕われた官僚の記述がありました。 道君(みちのきみ)道名(みちのおびと)は祀られている神社が現存してます。 農業の生産力をあげさせた功績が記載されています。 農業のやり方、ひとつずつ細かい規定を徹底させたこと...

今日は小鼓25丁 ワークショップの時、「能を見たことある人?!」と聞くと海外でも日本でもだいたい20人にひとりくらい。あまり割合は変わらない印象です。 今日はアメリカ人の小鼓を打てる方にサポートしていただきました。 日本人は見たのも初めての方がほとんどでした。 日本の文化を語っている方、一生に一度はふれておきたい方、ご...

本日は小鼓の稽古日でした。 リズムとコミ 小鼓で、、というより能楽で1番大切な「コミ」というものがあります。 音を鳴らすキッカケ、始まりを決める大事なポイントです。 単純にリズムをとることはなく 必ず「コミ」を決めて「音を鳴らす」「掛声をかける」何をするか決めてから、決めたことをします。 小鼓は「決める」「実行」の連続...

時間の有効活用 今日の朝活『バガヴァッド•ギーター』『日本書紀』日韓というより、ヤマト、シラギの遺恨は深いものです。『聖書』サムエル記 どの国、どの時代にあっても自分自身のルールを崩したときに滅びるのは共通してます。「今回だけは」「ひとりくらいなら」「一回くらい例外があっても」、、などなどちょっとしたルールの譲歩から滅...

能を見たことがない方でも安心の小鼓体験 このような方におすすめ 小鼓を打ってみたい方 期待できる効果 能楽「高砂」の一節を打てるようになります。 お申し込みはこちら 【能舞台で開催】はじめての小鼓「間」と「型」を体得!! 小鼓講座 - 伝統的な日本の音楽体験 小鼓は、能楽や歌舞伎など伝統的な日本の演劇に欠かせない楽器で...