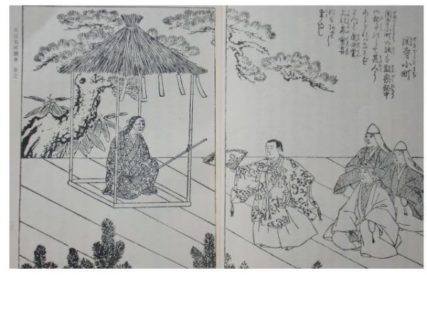

心にしみる能の言葉を厳選してお届けします。「いやさればこそ始めより天孫の光隠れなし」玉井(たまのい)より竜宮にやってきたホホデミノ尊は井戸の後ろにある木に隠れています。そこにやってきた玉依姫、豊玉姫がホホデミノ尊を見つけます。不審者と見られるか、予期せぬ来客と喜ばれるかは◆あなたの発するオーラと外見次第です。本日も素晴...

能の曲( 14 )

Category

心にしみる能の言葉を厳選してお届けします。 「二刀、三刀、刺し通し、刺し通し」大江山より ふたかたな、みかたな、さしとおし、さしとおし 源頼光の家来が、大江山の鬼を退治する最後の場面です。 なんどもなんどもとどめを刺す。 現在は鬼退治はないですが、 自分が担当している仕事は ◆二回三回、確認作業をして詰めていきましょう...

心にしみる能の言葉を厳選してお届けします。「狂人走れば不狂人も走るとかや」関寺小町より関寺にいる年老いた小町を寺の子どもが訪ねてきます。和歌をよみ、嬉しそうな子どもが舞うに連られ小町も舞い始めます。動かない人を無理やり動かすよりも◆楽しそうな姿を見せてみましょう。本日も素晴らしい1日をお過ごしください。◆舞台出演予定で...

心にしみる能の言葉を厳選してお届けします。「かくて神々集まりて」九世戸(くせのと)より自分の知らないところで自分のために最善の案を考えてくれる存在があります。いまうまく行っていることは◆誰かの祈りのおかげかもしれません。本日も素晴らしい1日をお過ごしください。◆舞台出演予定ですhttp://nohgaku.com/?p...

心にしみる能の言葉を厳選してお届けします。 「返す返すも約諾し」大会(だいえ)より 高僧に命を助けられた天狗はお礼に釈迦の生涯や大会のようすを再現して見せることになります。 本物ではないので拝むようなことは絶対にしないようにと交換条件を繰り返し確認するのですが、、、、 僧は、目の前の景色のありがたさに手を合わせてしまう...

心にしみる能の言葉を厳選してお届けします。 「再び蘇生させばやと思ふは如何に」藍染川より 太宰府天満宮にまつわる伝説を描いた能です。 上演はかなり少ない曲です。 能には親子が離れ離れになる物語が多いのは当時の社会情勢なのでしょうか。 父に逢うために九州まで旅する母子が父の新しい妻に追い返されるなどリアルな表現もある作品...

心にしみる能の言葉を厳選してお届けします。 「命のあればまた父に逢うこそ嬉しかりけれ」土車より 生き別れになった深草少将と子の再会の物語です。 中世の雰囲気が漂う作品ですが上演はかなり少ない曲です。 善光寺で父と会えないことを嘆く子は面倒を見てくれている男と悲しみのあまりに川に身を投げようとします。 それを引き止め深草...

心にしみる能の言葉を厳選してお届けします。 「三つが三つながら消えて候」烏帽子折より 大泥棒 熊坂長範が吉次兄弟の宿を襲撃前に松明で占い場面があります。 「一の松明は戦神。二の松明は時の運、三は我らが命」 その松明を投げ込むと全て消されてしまう。 義経の幼少期、牛若丸が暗闇の中で待ち構えています。 先行きが全てダメと出...