當麻寺に中将姫の伝説があります。能では「雲雀山」「當麻」に登場します。天平19年8月18日(747年9月30日)- 宝亀6年3月14日(775年4月22日)とされていますが當麻寺のホームページによると下記のようになっています。「阿弥陀如来との約束通り、中将法如が29歳になった春。當麻寺では桜や梅、桃の花が咲き...

能の曲( 16 )

Category

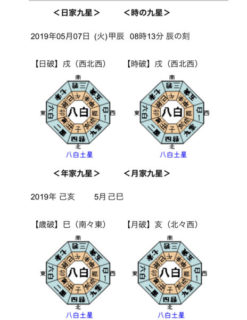

ごきげんよう!能楽師 森澤勇司です。 本日も心を磨く能の言葉をお届けします!「恐れ給はば帰らんと鬼神は塚に入らんとす」 今日は日も月も年も全部八白土星なので、 山を象徴する八白土星 の時間に移動しないでいいように 早く出かけて舞台の近くで過ごしました。 そしてこの山を象徴する八白土星の示す方角は 北東、鬼...

【ついに電車にも】 相模線の最新車両は 能面の「獅子口」からデザインしたとか。 知っててみればそう見えるかな^_^ 車内の音楽も「石橋(しゃっきょう)」 使って欲しいところです。 歌舞伎の「鏡獅子」の原曲、能の「石橋」は 徳川秀忠公が所望の時、 あまりに秘曲にしすぎて 誰もできなくなっていました。 復活させるための能楽...

昨年の下書きが残っていました。このときは杜若が続いていました。小岩菖蒲園で杜若の花もよく見ました。杜若は種類が多い上に菖蒲とも似ている、更に菖蒲はショウブともアヤメとも読めますが文字は同じでも違う種類だそうです。 実際の花と同じで同じ曲でも演者によりだいぶ趣の変化を楽しむのもいいですね。

唐からやってきた三つの宝 現存する三つの宝 興福寺の宝物殿に収まっているようですが、面向不背の珠だけは紛失してなくなっていたようです。昭和54年にでてきて今は竹生島宝物殿に収まっているとか。本物偽物と諸説ありますが、もしレプリカだとしても奈良時代のものということなのでオリジナルのものはあったのでしょう。 面向不背の珠...

ウエツフミの中に翁らしき記述を発見 森澤勇司です。雑誌「能楽」36巻を一気読みしたせいか、読書脳が起動し始めました。そんなことで速読を超えてかなりの速度で普通に通読しています。偽書とも言われる「上記(ウエツフミ)」の間に聖書や風土記をよみ頭のなかの世界を楽しんでいます。 このウエツフミはウガヤフキアワセズが数十代に渡っ...

能は寿命が延びるというお話、 言った方は上宮太子、昭和の方には聖徳太子として知られています。寿命は一人に一つですから検証はできないので「そういうものだな〜」と受け取っていただければいいと思います。 村上天皇が、聖徳太子が申楽について書き残した「申楽舞を奏すれば、国穏やかに 、民静かに 、寿命長遠なり」という記述を見て6...

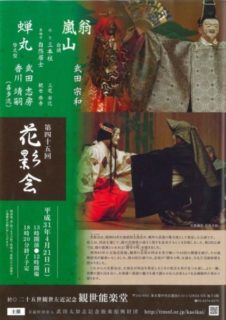

http://www.kbz.or.jp/event/noh/20190316/ 今日は川崎能楽堂の公演チラシが届きました。 長恨歌の世界「楊貴妃」と荘子の夢「胡蝶」 楊貴妃は玄宗皇帝の使いが蓬莱国に楊貴妃の霊を訪ねる物語。 胡蝶は輪廻を繰り返しても梅の花と戯れる事ができない事を歎き、 仏教の功徳で精霊になり梅の花と戯...