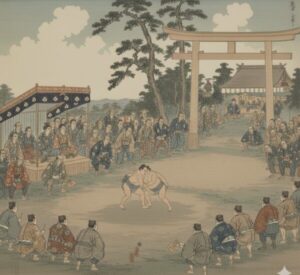

相撲が神事だった時代

相撲が神事だった時代

『日本後紀』嵯峨天皇、『日本書紀』雄略天皇、『聖書』Genesis

朝、clubhouseで相撲の話題がありました。今日の『日本後紀』もちょうど相撲のことが書かれたところでした。

全体に食糧不足、大嘗祭も中止、相撲を取る人の招集も中止になります。

この頃はまだ相撲は神事として行われていた時代です。

ーーーーーーーー

弘仁元年(810)五月十五日

天下の諸国に対して相撲人の貢進を停止させた。

ーーーーーーーー

全国から強い人を朝廷に送らせることをこの年はしなくてよくなりました。相撲といっても現代のまわしをしめるスタイルではないですし土俵もありません。相撲が終わったら兵士にされる人が多かったようです。

ーーーーーーー

弘仁元年七月七日

天皇(嵯峨天皇)が神泉苑へ行幸して相撲を観覧した。

ーーーーーーーー

垂仁天皇の時代、野見宿禰と当麻蹴速が戦ってから相撲は七月七日の恒例行事になりました。

ーーーーーーー

弘仁元年七月九日

相撲人の貢進は毎年六月二十日以前としているが、今後は日限にかかわらず相撲人を得ればすぐに貢進せよ。力が擢んでていなくても相撲の技を体得している者は合わせて貢進せよ。

ーーーーーーーーー

一年に一度、地域で推薦を出すのではなく相撲を取れる人がいたらいつでも受付がはじまりました。

相撲も神事としては戦って勝った方角(東、西)がどりらが豊作か占うような意味合いもありました。

宮中行事が民間に広まって地域ごとに相撲をとることも増えていったようです。

相撲の節会で雅楽が演奏されていたなごりは行事さんの装束に残っています。

江戸時代に興行化してからは神事としての性格は全くないですね。

琵琶湖周辺の神社は古くからの能舞台がけっこうありありました。

五穀豊穣の祈りとして能楽が奉納され相撲で豊作を占う、そんな地域と結びついた神社の役割はいまはだいぶ薄まりました。

ゲームもハードだけあっても使えません。ソフトが活性化しないと神社の存在意義も薄まってきます。開運グッズの売店としての機能よりも文化継承の拠点として存続しているところを大切にしていきたいです。

※画像はAIで生成しました。