一生に一度は読んでおきたい本

一緒に一度は読んでおきたい本

朝活の後はclubhouseでエアビジさんでお話しさせていただきました。本日のテーマは縄文時代でした。

今日、印象に残ったことは『続日本後紀』のなかで『日本書紀』を読んだという記述です。

ーーーーーーーーー

承和十年(843)六月戊午朔

令知古事者散位正六位上菅野朝臣高年、於内史局、始読⭕️日本紀、

古事について知識を有する散位正六位上菅野朝臣高年に命じて、内史局(図書寮)において初めて⭕️『日本書紀』を講読させた。

ーーーーーーーーーーーーーー

平安時代は「日本紀」でしたが近年『日本書紀』がなぜか一般名称になってます。この理由はさておき、国家の大事業で作られた歴史書も官僚全員が通読していることはありません。

今でも官僚が国史を全部読んでいるとは考えにくい。

平安時代にこの国史の通読を公式にしたようです。

読み終わったのは一年後です。

ーーーーーー

六月丁卯、日本紀読畢

承和十一年六月丁卯(十五)日

ーーーーーーーー

どんなペースで読んでいたかはわかりませんが、最後まで読んでいた記録が残っているのに感動です。

一部の人しか手にすることができなかった国家の歴史をを現在でも読むことができる。

私自身は日本の文化に関わる仕事をしているので断片的には読んでいましたが、十五年ほど前まで通読したことはありませんでした。

通読して驚いたのは『古事記』は口語訳でもおおくは『日本書紀』の引用になっていることです。『古事記』と信じていたけど違うんだ〜というのが大きかった。三大神勅や「和をもって、、」が引用される憲法十七条も『日本書紀』の記載でした。

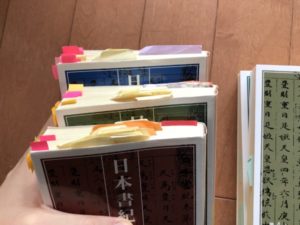

ただいま『日本書紀』完読会は9周目

持っていたけどなかなか読む気にならなかった『続日本紀』『日本後紀』『続日本後紀』にもすすめました。

そうしてみると神話というのは『聖書』でいえば創世記のようなものです。

重要なものではありますが、コース料理の前菜です。メインはその後にある。

日本の国史と原点となるコンパスの針が刺さっている神話は大切ではあるけれども、そこだけ読んだのでは見えない世界があります。

『新約聖書』なら元の『聖書』に書いてあるとかモーセが言ったという記述が多く対比させながら読まないと全く意味不明な部分が多い。

神話も同様です。神話だけSF的な解釈をするのは面白いものですが、具体的に天皇の御代にどう反映されているのかが重要なところです。

このところ困るのがAIです。国史や国史をもとにした能楽のことを尋ねると都市伝説まで交えて創作的な答えを出してきます。これからそうしたものが引用されて一般化していくかもしれないですね。

日本人なら一生に一度は『日本書紀』を読んでおきたいという方はぜひメッセージください。

最新記事 by 森澤勇司 (全て見る)

- 和歌の世界と天文学 - 2026年2月14日

- 40年ぶりのファウスト - 2026年2月12日

- 和歌に詠まれた景色 - 2026年2月6日

- 『酸模』 - 2026年1月30日