「嵐山」 本日1月4日は喜多能楽堂にて「嵐山」を勤めます。 かつて吉野から嵐山に桜を千本移した伝説を題材にした能です。 嵐山に蔵王権現、勝手神、木守(子守)神があらわれ全ては一体と語り国土の平和を誓う能です。 勝手神社は平成13年(2001)年に焼失 めでたく令和7年(2025)10月に本殿が再建されました。 以前、参...

能の曲

Category

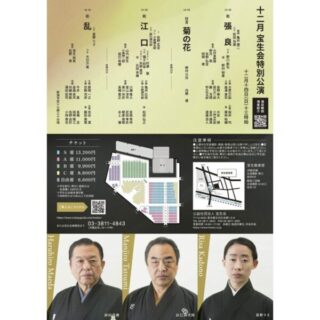

能「張良(ちょうりょう)」 本日12月14日は宝生能楽堂の特別公演 「張良」「江口」「乱(みだれ)」 私は13:00から「張良」に出演します。 張良は紀元前262-186劉邦に仕えた軍師です。 張良が秦始皇帝暗殺に失敗し田舎に隠れ住んでいる時の物語です。 ある日の夢に不思議な老人が現れます。 この老人 黄石公(こうせき...

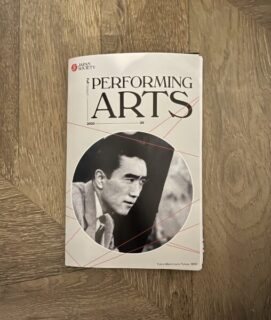

NY公演終わりました。 三島由紀夫生誕100年というテーマの公演でした。『近代能楽集』に収録されている戯曲の原曲が並びました。 「邯鄲(かんたん)」「弱法師」「綾鼓」「葵上」 約40年前『近代能楽集』は能楽をはじめる少し前。能楽が何かわからないので近くの書店で購入した本です。 タイトルに「能楽」とあったので中身もよくわ...

NY公演初日夜の公演だけなのでどこか行こうと思っていたら、、、、 なんと12時間以上寝てしまいました。 しかも一度も目覚める事なく 夜中1:30くらいに目が覚めて耳栓して寝るモードに入りました。 起きて時計を見たら12:40ごろ あれ、さっき1:30だよなぁと思って確認したらやはり昼の12:40 なんだか不思議な感じで...

「旅人」と「住人」 本日は移動日、ニューヨークのジャパンソサエティの楽屋に公演で使う着物を置いてきました。 Mishima’s Muse – Noh Theater December 4-6, 2025 2日17:00ごろ羽田を出て飛行場を出たのが2日17:00ごろ。出た時間につく感じは面白いですね。 今日は日本時間の...

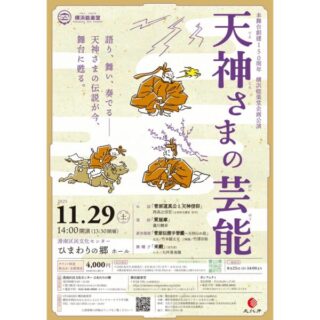

横浜能楽堂本舞台創建150周年 横浜能楽堂企画公演 「天神さまの芸能」 開催日 2025年11月29日(土) 時間 14:00~16:10 入場料 4,000円(全席指定) ※座席表はこちら お問合せ・申し込み等 【チケット発売】 8/25(月)14:00~ 【横浜能楽堂LINE友だち先行】8/18(月)12:00~8...

寅さん記念館から山田洋次ミュージアム 今日は時間も早かったのでウォーキングコースの寅さん記念館に入ってみました。 正直なところ最近まで全く興味がない英画でした。 昨今はスマホでも動画が撮れる時代です。ふと何作も続いた映画ってなんだろ? そんな疑問が湧しました。調べてみるとなんと! 寅さんシリーズ48作!! 山田洋次監督...

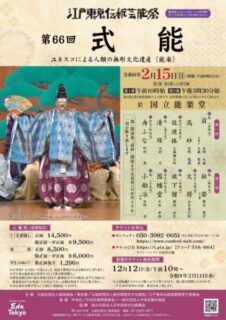

式能 江戸時代に行われていた形式で上演される式能のプログラムが公開になりました。 「翁」に加え能の5ジャンルが狂言を挟んで上演されます。 「高砂」 「清経」 「杜若」 放下僧 小鍛冶 私は最後の「小鍛冶」に出演します。 https://nohgaku.com/?p=11640 稲荷明神の使いが手伝って刀を完成させる日本...