真実とは何か 今日の朝活は『Dhamma-pada』「道を実践する人」「道」「さまざまなこと」「地獄」「象」、『日本書紀』継体天皇、『聖書』サムエル記、clubhouse『日本書紀』 ものすごくざっくりした区別ですが、、 現在の日本国🇯🇵は、土蜘蛛蝦夷、熊襲など全部ひっくるめて『日本書紀...

日本書紀( 8 )

Category

不正官僚のルーツ 朝活は『Dhamma-pada』『日本書紀』『聖書』 『日本書紀』で「王」の表記は日本ではほとんどが皇子Sonのこと、海外ではKingのこと。同じ文字でも前提と文脈で意味が変わります。 欽明天皇(在位539-571)の時代、一度滅びた任那復興の事でかなりの紙面が割かれます。 ヤマト朝廷は任那のあった朝...

現代と1500年前の日本 大伴金村大連(おおとものかなむらのおおむらじ) 日本の歴史で一般的には有名ではないけれども重要な人物がいます。 そのひとりが大伴金村です。武烈天皇の時代に現れて欽明天皇の時代まで大連として君臨した人物です。 武烈天皇には皇后も皇子もありませんでした。 ーーーーーーー 『日本書紀』 小泊瀬(おは...

平安貴族と現代人 朝活『源氏物語』浮舟、『日本書紀』武烈天皇、『聖書』サムエル記 こうして並べてみるとペリシテ人とヘブライ人(イスラエル人のちのユダヤ人)の戦争 モーセ、ヨシュアから続く略奪と大量虐殺が続きます。 『日本書紀』は汚職と不義理 大臣平群真鳥臣は政治経済をほしいままにし王のような振る舞いを始めます。皇太子の...

脱プロパガンダ 『源氏物語』浮舟、『日本書紀』顕宗天皇、『聖書』士師記、ルツ記、サムエル記 『源氏物語』浮舟は薫と匂宮との関係に疲弊し入水を決意する、 『聖書』神を無視するイスラエルの民、ボアズ→オベト→エッサイ→ダビデまでの系譜、サムエルの誕生。 ダビデは名前から勇壮なイメージがありますが義経とイメージが被るところが...

聖典と結婚式のスピーチ 朝活は『日本書紀』清寧天皇、『聖書』士師記 士師記はヨシュア記に引き続き民衆の裏切りと民族浄化とも思える侵略が描かれる。 『日本書紀』も王位争い、権力範囲の拡大、蝦夷・土蜘蛛と呼んでいる反抗する民族を武力制圧する記録が続く。 ちょうどアメリカ建国以前に先住民と抗争があったような争いの記録が記載さ...

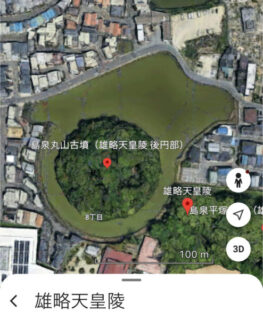

本日の朝活は『源氏物語』総角、『日本書紀』雄略天皇、『聖書』士師記、clubhouse『日本書紀』、リアル活動は江東区文化センターで能楽体験しました。1歳のおこさまがみんなの真似して正座で挨拶している姿は可愛いですね^^ 永く続くものを永く続けるのが好きな人には最適な朝の習慣です。 そこで思い浮かぶのは中心に向かう人と...

見たくない事、聞きたくない事 朝活は『源氏物語』夕霧、『日本書紀』履中天皇、『聖書』ヨシュア記 はっきり言って見たくない、聞きたくないようなお話3連続です。 別々に読んで進み具合も違うのに内容が被ってくるのが不思議です。 『源氏物語』光源氏が次男「薫」が実は自分の子ではないと気づく場面。妻は出家を望み夫 光源氏にはあい...