「型」がはじめの学習法

「型」が初めの学習法

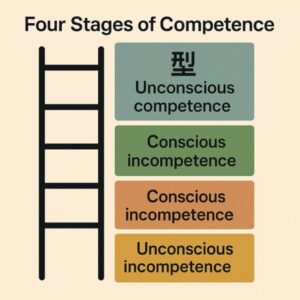

新しいことを学ぶとき「学習の4段階」という分類があります。

欲求の5段回をといたアメリカの心理学者アブラハ・マズロー(1908〜1970)の説です。

この説を初めて聞いたのは15年くらい前だったでしょうか。

そうなんだなぁと思っていたくらいですが、、

改めて能楽の「間」と「型」の事を文章にしようと思ったら頭に浮かんできたのでここに残しておくことにします。

学習の4段階は下記の通りです。

1. 無意識的無能(Unconscious Incompetence)

「知らない」ということにすら気づいていない状態。

2. 意識的無能(Conscious Incompetence)

「知らない」ことを自覚した状態。

3. 意識的有能(Conscious Competence)

「意識すればできる」状態。

4. 無意識的有能(Unconscious Competence)

「無意識にできる」状態。

全部を全く知らないという人はいませんし、全部を知っている人もいません。この文章は未来の自分に向けて残しているので共有できる感覚がある前提で記録してます。

小鼓を打つことに例えてみると

1、存在すらも知らない。

2、存在を知って打ち方を知らないと知った状態。

3、打ち方を覚えて気をつけながらできるようになった状態。

4、パッと持てばすぐに打てる状態。

スマホの使い方でも車の運転でもなんでも当てはまりそうな順番です。

もうちょっと進んで「能楽」を習得する事を前提にしてみると少し順番が変わります。

その家に生まれて幼少から稽古をする人

4、「型」の習得 いきなりここです。

「どうして」「なぜ」ではなくなんだかわからないけど「できる」状態

ものごころつくあたりから稽古している人が多いですから見て興味を持つという感覚もなく覚えてます。ちょうど小さい時にテレビで流れていたCMやアニメの主題歌を大人になっても覚えているような状態になってます。

大人になってから始めるとやり方を知って「頭ではわかっている」という3の状態になってやろうと思うひとが多いようです。

これはものすごく時間がかかる。

わかっていないからできないのに「頭ではわかってる」と言い続けるので注意ももらいにくくなります。

実際、頭ではわかっている人が舞台でできるようになるのに30年から40年はかかるように思います。

無意識でできる「型」を習得して、後で理由を見つける方式でないと人生終わってしまいます。

やり方もできたら説明できるようにすれば伝えられます。できないのにやり方だけ知っていても誰の役にも立ちません。

能楽の稽古を初めたとき私もここが戸惑うところでした。

稽古はやり方を教えてもらってできるようにすると思ってましたので受け身で稽古にいきます。

そうすると「やってみて」と言われます。

「??(やり方知りませんけど、、、)」

「見てきてないの?(自分なりにできるようにしてきてないの)」

私「見てはきました(本を開いてみた)」

このように話は噛み合わないですし、求められていることの意味もわかりません。

そうしているうちに「自分でできるようにして感じが違うところを修正していくもの」だと理解できるようになりました。

そのとき年上の同期生がいました。

「舞台を見て覚えなさい」と言われるのはどの社会でも同じです。

稽古の控室で一緒になったとき次に楽屋に行く曲の台本を必死に覚えていました。

それをみてその年上の同期生が言いました。

「森澤くん、舞台見て覚えろって言われてるよね。先に覚えちゃダメじゃないの?」

「、、、」心の中では台本を覚えてその時々の機微を見て覚えると理解していましたが、、その同期生はまっさらな状態で見て覚えようとしていました。

これはどちらが正解とも言えませんが、、大人になってから音声だけで90分もある能を何曲も本番の音を聞いて覚えるのは特殊な人以外は不可能です。

稽古場やワークショップでも学習の段階を話すときがあります。

この年上の同期生のことがいつも頭に浮かんできます。

事前に覚えるだけ覚えて、本番での演奏の仕方を見て覚える。

そんな話をしたらYoutubeで自分が稽古をしているのと違う流儀の動画を毎日見て違うことを一生懸命覚えている人がいました。能の小鼓に流儀の違いがあるとも思っていなかった。

それからは「どうしたいか」と「型」の習得。やり方ではなく「できる」が先だと実感しました。

とくに能楽は「できる」が先。理由がどうとかやり方に詳しくなるのは習得の妨げになることが多い。

「どうやってやるんだろう」と思ったら表面だけでもできるようにしてみる。そして観察。

「仏つくって魂入れず」という言葉がありますが、仏像という器が先、どんなに崇高な志があっても入れ物がないと表現ができません。

守破離という日本文化系の造語がありますが、これに例えるなら能の基礎は「守」のみ。稽古は常に核に向かっていくことだけに集中しています。

じゃそればっかりかと言えば催しは面白いものを考える。基礎の稽古のことなのか催しの運営のことなのか。何を前提にした話なのか、話の前提のわかる人になることが学習の段階以上に大切かもしれません。

※画像はAIで生成しました。

ーーーーーーー

『超訳 世阿弥』

多彩な表現のもとになるもの

「基礎」は「器」のようなものだ。物事を「有」と「無」の二つに分けてみると「有」は目に見える「物」、無はその表現が入る「器」と言えるだろう。

例えば水晶は透明なものだが、そこに光が当たれば赤や青という火性、水性という多彩な色が表現される。このように水晶のような癖のない基礎が多彩な表現をつくるのだ。「遊楽習道風見』