明治時代の成功ブーム

明治時代の成功ブーム

今朝、クラブハウスを聞いていたら「成功」という言葉が耳に入ったので本日のテーマにしてみました。

もともとは『老子』の言葉

「功、成り名とげて身退くは、天の道なり」(こうなとげてみしりぞくは、てんのみちなり)

という言葉の一部です。

功績を上げて名を知られたら潔く身を引くのが、天の道(自然の道理)である」という意味です。

いつまでも地位にしがみつかず、引き際をわきまえることの重要性を説く教訓として知られています。

というような事が現在の辞書やインターネットで調べるとパッと出てきます。

何を成し遂げるかは人それぞれですが、野球や相撲を思い浮かべるとピークのいい時期に引退した方が潔さを感じます。

能「六浦(むつうら)」では冷泉為相の歌に詠まれた楓が、もう紅葉しないと言う場面があります。

人の考える植物の成功は歌に読まれることとしたようです。

あまり知られてない意味は平安時代の売官制度です。こちらは読み方が「じょうごう」

——————

成功(じょうごう)とは、日本の歴史において朝廷の公事・行事及び殿舎の営繕、寺社の堂塔修造費用など本来、朝廷の公費で負担すべきところを、任官希望者を募って任料を納めさせるか、または自己負担でそれぞれの事業の功を成らせて、見返りに官職に叙任するという売官制度の一種である。

———————

昨今、インスタントにとれる資格も似たようなところがあります。お経の読めない資格だけのお坊さんが増えるような末世感が室町時代にはありました。

同じ漢字でも読み方や意味は違うものですが八百長や権力でスポーツの好成績を勝ち取るようなことも一般から見たら不正ですがそこまでしたい人にとっては必要経費ですね。

明治時代は学校制度もかわり教育を受けられる人、受けられない人の差がまだ激しい時代でした。

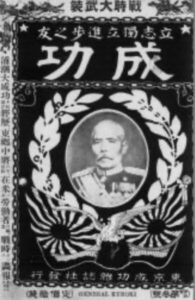

明治時代の成功ブームを作った雑誌『成功』の復刻版が出版されてました。

学歴を乗り越えて立身出世したい青年向け。

何か底辺で働くだけでなく社会で活躍したいと思う人が呼んでいる姿が頭に浮かんできます。

現在は成功よりも「成功(じょうごう)」にバイアスがかかっているような、、、

そのうち能楽師もペーパー制度ができるかな??

能はやらない能楽師

野球はしない野球選手

お経を読まないお坊さん

おっと私も実務はしない〇〇してます😃

能楽師としては実務に励んでおります。

生きているうちに「姨捨」を打てるような技術を身につけてたいものです。

—————

不二書房の広告

雑誌『成功』は、主として中等教育までは進学機会をもちながらも大学や専門学校までは進めなかった青年たちに「自助」と「立志」を説いた。高学歴に頼らない「自助」はどうすれば可能か、閉塞しつつある時代の「志」は何を指すものか。本誌が満載した記事や論説は青年たちのこうした疑問に対して、多様な答えを提供したのであろう。貴重な役割を果たした豊かなリソースが、復刻されて身近なものになる。たいへんうれしく思う。