旧 九月十三夜の月 九月 七日 『源氏物語』で光源氏が六条御息所に会いに行く日→能「野宮」 九日 重陽→能「俊寛」 十三日 十三夜 十五日 望月 十七日 神嘗祭 つながりを大切にしていたご先祖に想いをはせる。 ※ベランダより撮影

し

Category

能楽ゆかりの地 22日から能楽ゆかりの地をいくつか訪ねてみました。 根本中堂、彦根城は40年ぶりに足を運びました。 今月は皇居、赤坂御所の勤労奉仕に参加したせいか、安土城を歩いていると三輪山、皇居と景色が似ているところが多々ありました。 土、石、木、苔、空、雲、においがオーバーラップして一瞬どこにいるのか不思議な感覚な...

素直と毛氈(もうせん) 毛氈はお茶席などでも見かける赤い敷物です。 朝活は『続日本紀』聖武天皇、『日本書紀』国産み、『聖書』エズラ記(ギリシャ) 『続日本紀』ちょうど聖武天皇の母親の記載。歌舞伎「勧進帳」その原曲の能「安宅」で読まれる勧進帳に関わる記述を読む。 この記録が伝説になり、芸能になり、現代まで続いている。現代...

継続の成果 朝活は『続日本紀』元正天皇、『聖書』ゼカリヤ書、clubhouse『日本書紀』 一昨日は武蔵野陵の勤労奉仕、昨日は舞台2つ。通常ならヘトヘトになり背中の痛みに苦しんでいるところですが、、、 疲れない体づくりの日課のおかげで全く疲労感なしです。 80歳までは体力のストレスを感じずに過ごしたいと思っています。 ...

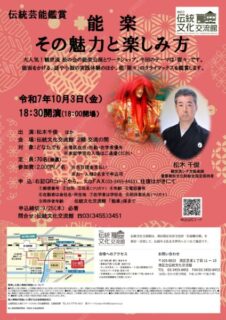

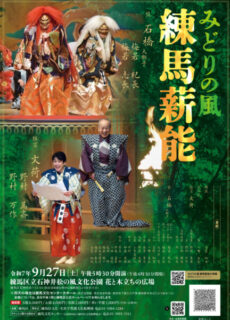

日課とめんどくささ 本日は2箇所 神楽坂の矢来能楽堂にて「阿漕」 https://nohgaku.com/?p=12197 そのあとは練馬に移動して「石橋(しゃっきょう)」 https://nohgaku.com/?p=7590 朝活は『続日本紀』元正天皇、『日本書紀』、『聖書』アモス書、その他の日課はいつもより密に終...

時空をループする出来事 とかち帯広薪能の新聞記事をいただきました。 五穀豊穣や国の安穏を祈る神事として上演されました。 朝『続日本紀』を読んでいたら下記の記述が出てきました。 空港から会場までの景色はソーラーパネルがかなりありました。 上演された「舎利」は時間のループが描かれています。 鬼が盗んだ舎利を拝む旅のお坊さん...

点が線になる学び方 朝活は『続日本紀』『日本書紀』『聖書』 日曜日clubhouseで『日本書紀』のルームです。 毎回面白い発見があるのでやればやるほど面白くなってきます。 今日は解釈されたものではなく資料を見る面白さを感想で聞けてよかったです。 知らない事を知る 知らない前提の話も多いです。 自分の学びや講座も知って...

三十三天の悠久の時間 8月24日とかち帯広薪能のサイトが公開になりました。 本年は「舎利(しゃり)」 アンパンマンとバイキンマンのような物語です。 出雲国、美保のお坊さんが京都に向かいます。 泉湧寺に向かい十六羅漢、仏舎利を参拝します。釈迦や仏舎利の謂れが語られます。 そうしていると天気が変わり雷が鳴り始め足疾鬼(そく...