昨日は横浜能楽堂で人間国宝 山本東次郎先生の狂言会に出演。 一昨日は国立劇場で人間国宝 井上八千代先生の舞台を拝見に伺いました。 伝統芸能の家に生まれても全員が天才では有りませんから 生まれた家が伝統芸能の家で、好きで探究心が有り 更に継続しているというのは強いですね。 芸歴80年となると私の年を超えてます...

森澤勇司の記事一覧( 63 )

漫画をドーンとかしてくれた方がいたので開いてみたら「恋重荷」の場面。なんだかこの能はストーカーだとか語られますが、無視されるよりはかまってもらいたい女の哀れさを重荷にして具体化されたものに感じます。あえてシテに注目させて女は作品評価でも無視されがちなツレにしたところがさらにあはれと感じました。

今日は満月 中川をわたってやってきたのは立石熊野神社です。 今日ははじめて馬が二頭外に出ていました。「小さなウマ飼いになる」という本を読んだことはありますが乗馬をするところ以外でウマをかっているのはここが初めてです。 http://nohgaku.com/?p=111 立石熊野神社では満月の日に講話があります。本日は木...

心にしみる能の言葉を厳選してお届けします。 「儚かりける蜉蝣の 命懸けたる程もなく」夕顔より 源氏物語の夕顔の物語です。 どんなに頑張っても時間には勝てないものです。締切を伸ばそうとする交渉よりも締切までに力を出し尽くす努力が実を結びます。 日常でも元日やクリスマス、誕生日など過ぎてしまっては価値がなくなってしまう締切...

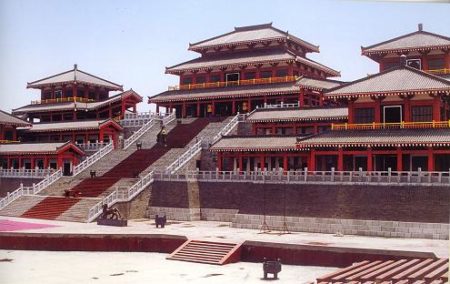

心にしみる能の言葉を厳選してお届けします。 「ただ緩緩と侵されて眠れるが如くなり」咸陽宮より 始皇帝暗殺を描いた能です。中国の物語をそのまま引用したのではなく平家物語の中にある始皇帝暗殺の部分が能になっています。 暗殺者 荊軻が暗殺の隙きを伺っているときに女官の弾く琴の音に酔いしれて眠ったようになってしまうという場面で...

心にしみる能の言葉を厳選してお届けします。 「忝なしや師の恩 影をばいかで踏むべき」雷電より 天神様で有名な菅原道真公の霊が、恩師を訪ね世話になった昔を回想する場面の言葉です。 影と陰というのは漢字が使い分けられているというのはご存知でしょうか。 影はそのもの月影、星影、面影などそれ自体をさします。 陰は光があたる反対...

心にしみる能の言葉を厳選してお届けします。 「いとけなかりし時よりも父に離れて無慙やな」橋弁慶 笛之巻より 能「橋弁慶」の前半が全く違う台本になっている一曲です。 平家の跡継ぎたちに混じり寺で勉強している牛若丸ですが、、よなよな五条の橋で辻斬りをしていることをしった母は牛若丸をしかり嘆きます。 そんなときに幼いときに父...

心にしみる能の言葉を 厳選してお届けします。 「さらば懺悔のそのためにもとの姿を見せ給え」現在七面より 身延山の奥、七面池のいわれを語った一曲です。 日蓮上人に三熱の苦しみから逃れられるように頼む女は 七面池に住む蛇神でした。 日蓮上人が女の姿で現れた蛇神に、苦しみを取り除くために まずもとの姿を見せるように言う場面で...