「雨」に喩えられる功徳

本日の朝活は『源氏物語』若菜、『日本書紀』神功皇后、『聖書』申命記が読了。明日からヨシュア記です。

昨日も今日も雨だな〜と思っていると「雨」を何に例えるのか『聖書』と能「定家」の共通するところが浮かんできました。

主の教え、仏の功徳が雨となって降り注ぐ例えです。

ーーーーーーーーー

『聖書』 申命記 32:1-2

天よ、耳を傾けよ、わたしは語ろう。 地よ、聞け、わたしの語る言葉を。

⭕️わたしの教えは雨のように降り注ぎ わたしの言葉は露のように滴る。 若草の上に降る小雨のように 青草の上に降り注ぐ夕立のように。

ーーーーーーーーーー

Give ear, O heavens, and I will speak,

and let the earth hear the words of my mouth.

May my teaching drop as the rain,

my speech distill as the dew,

like gentle rain upon the tender grass,

and like showers upon the herb.

ーーーーーーーーーーーー

能「定家(ていか)」

式子内親王「あらありがたや、げにもげにも。これぞ妙なる法の教え」

僧「普き露の恵みを受けては」

式子内親王「二つもなく」

僧「三つもなき」

地「⭕️一味の御法(みのり)の雨のしただり皆うるおいて草木国土悉皆成仏の機を得ぬれば、、、、」

ーーーーーーーーーーーー

藤原定家は百人一首の選者として知られています。百人一首の中に「雨」の歌は一首しか選ばれていない。

それに対して能「定家」は雨の歌を詠むために「時雨の亭」をたててそこで雨の歌の創作活動をしていた話が出てきます。

式子内親王の墓に藤原定家の執心が定家葛(テイカカズラ)になってまとわりついている。

救済を求める内親王の霊にたいして降り注ぐ仏の御法。雨によって元気になる植物。能はこうした矛盾した世界が展開されます。

分け隔てなく降り注ぐ功徳や愛は日の光に例えられることもあります。

雨は降り注ぎ陰になった部分にも流れていきます。激しくなると濁流になり日の光では払えない浄化の力で汚れを押し流していく力を持っています。

どちらも比喩ですからここを突き詰めるものではないですが教えが普く及んでいく。

そう思うと「普及」という言葉も重みと強い意志があるような言葉に感じてきます。

以前、目白に住んでいた時、駅から学習院下におりる道は花の咲く蔦植物がガードレールになっていました。あるときふと下をみると「テイカカヅラ」と書いてあるプレートが目に入りました。

これが定家葛か!!

結構、いろいろなところに植えられています。5月くらいには強い花の香りが漂います。

そしてこの目白の学習院下を歩いているとモデルのようなスラッとした黒い服の女性に囲まれている小柄な女性がいました。

一瞬いじめられている??

とも思ったのですが、、、、

そこにお住まいの黒田様、、、

本物の内親王さまがいらっしゃいました。

定家葛に内親王

身近なところにもすごい世界が展開されていると感じました。

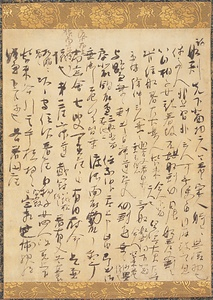

※画像はAIで生成しました。