戦没者追悼式と「平和」という言葉の違和感

平和という言葉への違和感

本日は「戦没者を追悼し平和を祈念する日」

正式名称よりも「終戦記念日」と思っている人が多い日です。私も30歳くらいまでは終戦記念日だと思って疑う事もありませんでした。

報道関係は「終戦の日」を使うところが多く、宮内庁では「終戦記念日」と表記しています。

——————

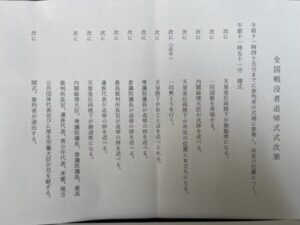

「戦没者を追悼し平和を祈念する日」について

昭和57年4月13日

閣 議 決 定

1 趣 旨

先の大戦において亡くなられた方々を追悼し平和を祈念するため、「戦没者を追悼し平和を祈念する日」を設ける。

2 期 日

毎年8月15日とする。

3 行 事

政府は、「戦没者を追悼し平和を祈念する日」に、昭和38年以降毎年実施している全国戦没者追悼式を別紙のとおり引き続き実施する。

——————-

「平和」という言葉は現在では人類の理想のように使われます。

もともとは『古事記』の「平和し(やわし)」から作られた単語です。

「平和し」の用例と意味

以下のような場面で使われています:

• 天孫降臨前の国土平定

建御雷神が葦原中国を「言向け和平しつる状(さま)」と報告する場面。

→ これは神々の抵抗を鎮め、支配体制を整えたことを意味します。

• 神武天皇の即位

「荒ぶる神等を言向け平和し、伏はぬ人等を退け撥ひて…」

→ 反抗する神々や人々を排除して政権を確立する描写。

• 崇神天皇の領土拡大

「まつろはぬ人等を和平さしむ」

→ 服従しない者を武力で制圧する命令。

• ヤマトタケルの東征

「荒ぶる蝦夷等を言向け、また山河の荒ぶる神等を平け和し」

→ 抵抗勢力を完全に鎮圧する行為。

▶︎現代語の「平和」との違い

現代の「平和」は、対話や共存、戦争のない状態を指しますが、『古事記』の「平和し」はむしろ「完全な支配と服従」を意味する強い言葉です。ラテン語の Pax(条約による平和)に近いですが、それ以上に「反対意見を許さない統一状態」を指す厳しい概念とも言えます。

『古事記』の原文を読んでいると猛烈に違和感のある言葉のひとつです。

遺族会に参加して思うのが第二次世界大戦と大東亞戦争の混同です。

• 第二次世界大戦:1939年9月1日、ドイツのポーランド侵攻により始まった世界規模の戦争。

• 大東亞戦争:1941年12月8日、日本の真珠湾攻撃を契機に米英と開戦したアジア太平洋戦争における日本側の呼称。

• 日支戦争(支那事変):1937年7月7日、盧溝橋事件を発端に始まった日本と中国の全面戦争。

• 15年戦争:1931年の満州事変から1945年の敗戦までの日本の一連の戦争を包括的に捉える歴史的視点。

それぞれの呼称や終戦の解釈には政治的・歴史的な背景があり、外国の呼び方と翻訳、日本の報道での使われ方、それぞれ違います。

この時期、団扇のような夏限定ウヨ族が変なこだわりを発信しはじめます。

それぞれの立場で使う言葉や単語は変わります。

武道館が終わったら靖国神社、千鳥ヶ淵戦没者墓苑に参拝します。