七夕と相撲と埴輪

七夕と相撲と埴輪

本日は両国ミステリーツアーから大相撲観戦です。

この相撲のルーツは垂仁天皇7年7月7日奈良県の纏向の説が『日本書紀』に語られています。

当麻邑に当摩蹴速(タギマノケハヤ)という人がいました。非常に強く自分より強いものはいないと豪語していました。

ーーーーー

四方に求めむに豈、我が力にならぶ者有らむや。

ーーーーー

垂仁天皇はこれを聞き臣下に当摩蹴速より強いものはいないのか尋ねます。

ここに出雲から野見宿禰(のみのすくね)が呼び出されます。

そして当摩蹴速と野見宿禰が捔力(すまい→すもう)をします。

今想像する相撲とは違いギリシャのパンクラチオンのようななんでもありの格闘です。

ーーーーーーー

二人相対して足を挙げて相ふむ。→四股のルーツ

すなわち当摩蹴速が脇骨を蹴み折く。またその腰をふみ折(くじ)きて殺しつ。

ーーーーーーーー

ここからこの場所を腰折田と呼ばれるようになったそうです。

この時から野見宿禰は朝廷に仕えるようになります。格闘家から大臣になるルーツですね。

時はたち垂仁天皇32年皇后 日葉酢媛命が薨去します。垂仁天皇は殉死の習慣を嫌がります。

ここでまた野見宿禰が登場します。

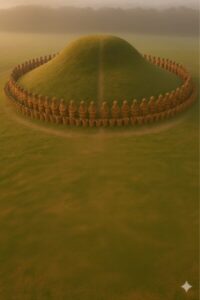

埴(はにつち)で人、馬、さまざまなものを作って献上します。これに天皇は大変喜び生きている人の代わりに土でできた物を立てることにします。そしてこれを埴輪(はにわ)と呼ぶようになります。

そしてこれ以後、陵には生きた人を埋めることなく埴輪を立てるようになります。

そしてこの野見宿禰が天皇の埋葬を担当する土部連(はじのむらじ)のルーツになります。

埴輪一体で人ひとりの命が救われています。埴輪の発案者が相撲のルーツ、七夕とつながります。

横綱は野見宿禰のような救済の神の化身として存在してほしいですね。

※画像はAIで生成しました。

最新記事 by 森澤勇司 (全て見る)

- 40年ぶりのファウスト - 2026年2月12日

- 和歌に詠まれた景色 - 2026年2月6日

- 『酸模』 - 2026年1月30日

- 資料の効率化とAI - 2026年1月22日