キリがいいところ 朝活は『吉田松陰全集』六巻読了『史記』四巻読了『聖書』 今年初のこころみ キリのいいところでやめる。 普段キリのいいところでやめないようにしてます。 なぜかといえば、そこで辞めたくなるからです。 「ちょうど終わった!もういいかな」 全集を一冊読み終わったら次の巻の3ページほど読んでおくのが習慣でした。...

日々是好日( 2 )

Category

逆転の発想 年末年始も日課は変わらず 朝活は『吉田松陰全集』『史記』『聖書』 今日はその後、一休みせずにすぐに外に出ました。 ここのところ家を出てから曲がり角は必ず曲がるルールで歩いてました。 「午」は十文字に交わる意味と『史記』に記載されています。 選択肢のある時は必ず今までと違うものを選ぶルールです。 ———— 『...

今日の勉強部屋 朝活は定番の『吉田松陰全集』『史記』『聖書』 そのあとは今年最後のチャレンジ 勉強部屋を行けるところまで延長してみました。 江戸川から三郷まで行って中川を戻ってくるコースになりました。 能のおさらい、覚えるものもだいぶ繰り返せました。 家で本読んでいるのもジッとしていてストレス、運動だけだと早く戻って気...

今日の勉強部屋 朝活は『吉田松陰全集』12巻のうち5巻まで来ました。『史記』8巻のうち5巻め。『聖書』2周目は英語版も加えてExodusの終盤。 その後はこの勉強部屋へ移動 覚えるものはここで 今日は12358歩 能の台本は二曲分 ビジネス書は3分の1冊 メインで覚えてるものは2回 優先順位の高いことはできるだけ1日の...

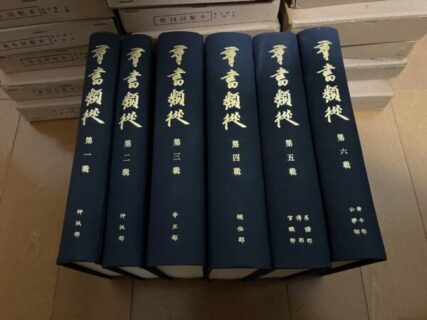

きた!113冊 塙保己一の偉業『群書類従』ご縁あって全巻やってきました。3冊かけてますがこれだけあればだいぶ長い間読書できます。 塙保己一は盲目の国学者 散逸していた資料を編纂し直した、、 とはよく聞いていたのですが意味がわかりませんでした。 朝活で『日本書紀』から『続日本紀』『日本後紀』『続日本後紀』と国史を読み進め...

TOKYOタクシーと帝釈天 なんの前情報もなくふらっとみた映画「TOKYOタクシー」 週に3回は前を通る帝釈天からのスタート 監督は山田洋次監督。 帝釈天のそばには寅さん記念館と山田洋次ミュージアムがあります。 映画の中のすみれさんはなんだかさくらさんに見えてしまって寅さんのスピンオフ後日談のように見えてしまいました。...

朝活は『吉田松陰全集』丁巳幽室文稿『史記』韓世家『聖書』Exodus 『吉田松陰全集』は12巻の4巻まで、『史記』は8巻の4巻まで読み進められたので来年前半には読了できそうなペース。 今日、特に印象に残ったのは丁巳幽室文稿の中の一文です。 松陰28歳、自宅謹慎中の手記と言われています。 「一を観て百を疑いしは吾れの過な...

試し酒 今日の日課も全部終了。 東京はなんだか生暖かいような気候になりました。 稽古場から見える空は晴れと雨が上下に重なっているような不思議な景色でした。 明日の冬至から100日チャレンジスタートです。 3月31日に終了にしたらタイミングよくスタートが冬至になりました。 100日チャレンジは1日1200文字にしました。...