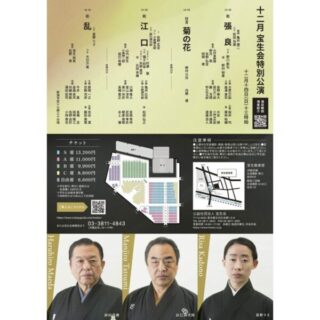

能「張良(ちょうりょう)」 本日12月14日は宝生能楽堂の特別公演 「張良」「江口」「乱(みだれ)」 私は13:00から「張良」に出演します。 張良は紀元前262-186劉邦に仕えた軍師です。 張良が秦始皇帝暗殺に失敗し田舎に隠れ住んでいる時の物語です。 ある日の夢に不思議な老人が現れます。 この老人 黄石公(こうせき...

た行

Category

能楽ゆかりの地 22日から能楽ゆかりの地をいくつか訪ねてみました。 根本中堂、彦根城は40年ぶりに足を運びました。 今月は皇居、赤坂御所の勤労奉仕に参加したせいか、安土城を歩いていると三輪山、皇居と景色が似ているところが多々ありました。 土、石、木、苔、空、雲、においがオーバーラップして一瞬どこにいるのか不思議な感覚な...

琵琶湖タイムマシン 本日は木曽義仲、松尾芭蕉の菩提寺 義仲寺で小鼓ワークショップ。松尾芭蕉が句会をしていた無名庵を使わせていただきました。 木曽義仲と松尾芭蕉は460年も離れています。 そして景行天皇、成務天皇の皇居だったと伝わる穴穂宮跡へ 大津は天智天皇の都もあり、世界最古の演劇 観阿弥作「自然居士」の舞台になった土...

同じなのか違うのか 朝活は『続日本紀』淳仁天皇、『日本書紀』景行天皇、『聖書』使徒言行録 今日の『続日本紀』は衝撃の詔を読みました。これはなかなかすごかった。 決めない事を認めろ的な内容です。 孝謙天皇(高野天皇)→淳仁天皇→称徳天皇(高野天皇)→桓武天皇 このつながりは現代の、女系、女性天皇の事に自分自身の意見を保つ...

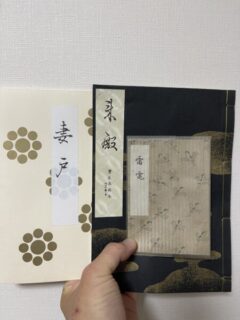

同じだけど違う曲 違うけど同じ曲 頭が混乱するお話シリーズです。 来年1月31日国立能楽堂で「妻戸(つまど)」をはじめて勤めます。 依頼を受けるときに台本と小鼓の手組みがあるか確認します。 「妻戸」は金剛流の能です。宝生流の「来殿(らいでん)」とほぼ同じ内容です。 そして観世流には「雷電(らいでん)」という能があります...

本日の朝活は『源氏物語』若菜、『日本書紀』神功皇后、『聖書』申命記が読了。明日からヨシュア記です。 昨日も今日も雨だな〜と思っていると「雨」を何に例えるのか『聖書』と能「定家」の共通するところが浮かんできました。 主の教え、仏の功徳が雨となって降り注ぐ例えです。 ーーーーーーーーー 『聖書』 申命記 32:1-2 天よ...

誤解は解消されるのか? 明日は明後日の舞台9曲のうち6曲の「申合せ」をします。 その中の一曲「雲雀山(ひばりやま)」があったので「誤解の解消」をテーマにする事にしました。 「雲雀山」は奈良の名刹 當麻寺に伝わる中将姫の伝説が語られています。 中将姫は藤原不比等の曾孫にあたります。 藤原不比等→武智麻呂→豊成→中将姫 中...

「生きているうちにやりたい事」 朝活で「やりたいことが見つからない」という話が出ました。やりたいことはやる必要がない、求められたことだけしているという人もいれば、仕事はどう見てもうまくいっているのに満足できなくてほんとにやりたいことはなんだろうとずっと考えている人もいます。 朝活では『聖書』の「民数記」エジプトを出た後...