氏と姓の謎 朝活は『日本後紀』桓武天皇、『日本書紀』安康天皇、『聖書』Genesis 読み始めの時期が違う書物ですが、似たような記述が重なるのはいつも不思議に思います。今日は氏と姓 今日も言葉と意味が交錯する頭の混乱するテーマです。 ———————- 『日本後紀』桓武天皇(口語訳) 延暦十四年(795)十一月十五日 天...

日本書紀( 4 )

Category

ぼけっと読書 少し時間が空いたので朝活で読んでいる『続日本紀』をぼけっと読んでいたら読み終わってしまった、、、 9月20日からなので37日で読了。 はじめは年表読んでいる感じで興味もそれほどではありませんでした。 この時代になると税金や不正などもだいぶ細かく記録されている。 1200年以上前、だいぶ違うようでいて起こる...

知日派と自己矛盾 朝活は『続日本紀』桓武天皇、『日本書紀』応神天皇、『聖書』2周目は英語でGenesis、日曜日7:00からはclubhouseで『日本書紀』垂仁天皇、その後は小鼓の稽古。今日は調整を頼まれた道具の納品でした。 昨日の終戦80年勉強会で「知日派」という言葉を初めて聞きました。 GHQの中にも日本の文化に...

目的の違いで内容が変わる 朝活は本日より再開『続日本紀』光仁天皇、『日本書紀』景行天皇、『聖書』読了 昨日、安土城跡、彦根城の天主までダブルで登って体バキバキです。 そして朝読んだ光仁天皇の時代には地方長官の税金の中間搾取のこと、合わせて読んだ『日本後紀』には開運グッズの禁止令など興味深い記述が満載です。 今日読んだと...

能楽ゆかりの地 22日から能楽ゆかりの地をいくつか訪ねてみました。 根本中堂、彦根城は40年ぶりに足を運びました。 今月は皇居、赤坂御所の勤労奉仕に参加したせいか、安土城を歩いていると三輪山、皇居と景色が似ているところが多々ありました。 土、石、木、苔、空、雲、においがオーバーラップして一瞬どこにいるのか不思議な感覚な...

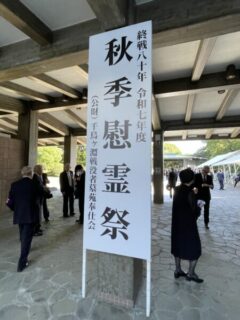

本日は千鳥ヶ淵戦没者墓苑の秋季慰霊祭に参列してきました。 こちらは37万柱以上の戦没者の遺骨が納められた墓地です。 祖父はシベリア抑留で命日は昭和20年8月15日になってました。 ペレストロイカ後に情報公開されて本当の命日がわかりました。そして日本人墓地から遺骨は回収されてこの墓苑に納められています。 シベリア抑留者の...

オリエンタルミステリー 朝活は『続日本紀』『日本書紀』『聖書』 新約聖書は何度も読んでますが、改めて旧約聖書のどこと繋がっているのか確認しながら読んでます。 そんな朝clubhouseで情報の取り方というお話を聞きました。 昨今、日本の事を知りたいという人も増えてきたような感じがします。 ところが情報源がYouTube...

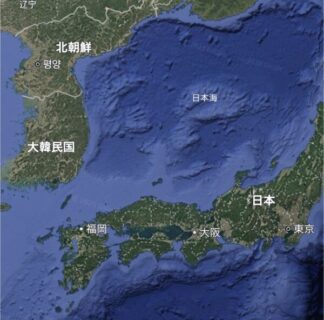

朝活は『続日本紀』淳仁天皇、『日本書紀』垂仁天皇、『聖書』ヨハネ 何日続けてるのか数えてませんがけっこう続くものです。早朝移動の日は無しにしてます。 今日は日本と朝鮮半島の関係が印象に残りました。 ————- 『日本書紀』 垂仁天皇元年十月に、更に纏向に都つる。是を珠城宮と調ふ。 是歳、任那人 蘇那葛叱智(ソナカシチ)...