そのままやってみる事 朝活は『続日本紀』、『日本書紀』読了、『聖書』エゼキエル書 本日は『続日本紀』に多くの人に慕われた官僚の記述がありました。 道君(みちのきみ)道名(みちのおびと)は祀られている神社が現存してます。 農業の生産力をあげさせた功績が記載されています。 農業のやり方、ひとつずつ細かい規定を徹底させたこと...

日本書紀( 6 )

Category

それってほんと? 朝活は『続日本紀』元明天皇、『日本書紀』天武天皇、『聖書』エレミヤ書から哀歌 ナショナリズムを訴える政治家の動画がよく流れてきます。 実際に対面したことがある人が権力を持っていくのは不思議な感じです。 伝統とか文化をもっと大切にと叫んでいる人に「能は見たことありますか?」と聞くとほとんどが「ありません...

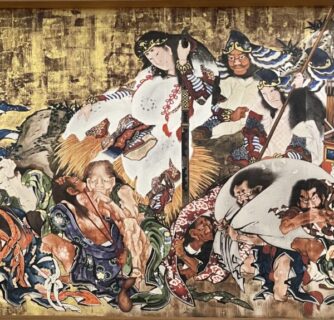

昨日、すみだ北斎美術館で珍しい事件に遭遇しました。エレベーター前に人の⚫️ ちょうど復刻した「須佐之男命厄神退治之図」をみた後だったので大祓詞の「くそへここだくの罪を天つ罪とのりわけて、、、」が頭に流れてきました。 そんなスサノウ命に対して天照大神が武装して迎える場面があります...

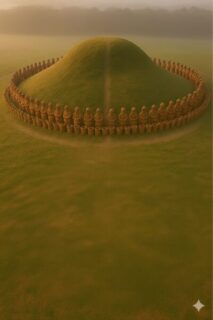

七夕と相撲と埴輪 本日は両国ミステリーツアーから大相撲観戦です。 この相撲のルーツは垂仁天皇7年7月7日奈良県の纏向の説が『日本書紀』に語られています。 当麻邑に当摩蹴速(タギマノケハヤ)という人がいました。非常に強く自分より強いものはいないと豪語していました。 ーーーーー 四方に求めむに豈、我が力にならぶ者有らむや。...

英霊に感謝という違和感 朝活は『法華経』薬草喩品、『日本書紀』孝徳天皇、『聖書』箴言、加えて『厚生省五十年史』を読む。 Facebookを開くと政治とか学歴詐称の動画が流れてくる。 ここでちょっとした違和感を感じる。 なんだか「英霊」という言葉は神社側の言葉であって遺族側の言葉ではない。 ちょうど『聖書』でイスラエル人...

朝活は『法華経』信解品、『日本書紀』孝徳天皇、『聖書』詩篇 昨今、中国や韓国のショートドラマの広告がよく表示されます。 信解品はそんなショートドラマのネタ元のような物語です。 離れ離れになったお金持ちの父と物乞いの息子。 父親は実の息子だと気づいていますが息子はどんなに親切にされても素直に受け入れることができません。 ...

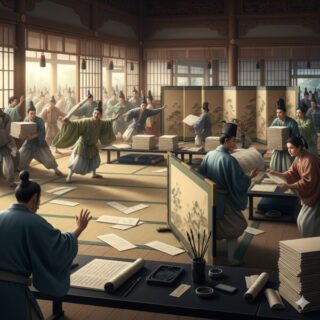

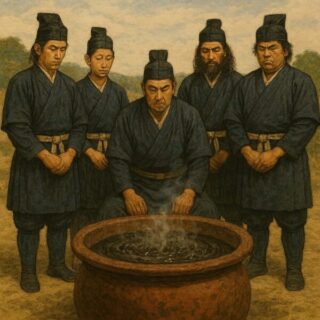

明治には無い!415年の氏姓確認 允恭天皇四年(415) 国内は家系詐称が蔓延してました。百済、新羅から来た人も国内の人も天照大神の子孫だなんだと由緒ある名前を勝手になのり家系も出鱈目。 允恭天皇はこれを正す詔を出します。 二つの方法で嘘を見分ける事になります。 盟神探湯(くかたち) お湯か泥を煮立たせてその中に手を入...

朝活は『法華経』譬喩品、『日本書紀』孝徳天皇、『聖書』ヨブ記 今日、印象に残ったのは大化の改新の後、改化ニ年三月二日の詔です。 三月の癸亥の朔甲子に東国の国司(くにのみこともち)に発せられた詔です。 みんなで力をあわせてよい政治をしようという内容です。 その中に8名の役人のうち6名は法を守っている。2人が不正をしていた...