高砂のほんとの舞台【高砂】

能楽師 森澤勇司です。

「能楽をより楽しむにはどうしたらよいか」

よくそんな質問をされます。

能楽をお酒に例えるなら、「つまみ」は予備知識です。

証拠のいる学術論文では書くことができない

能楽を楽しむための予備知識をご紹介していきます。

学術的な検証ではないですから真偽を議論したい方には向いてません。

さて

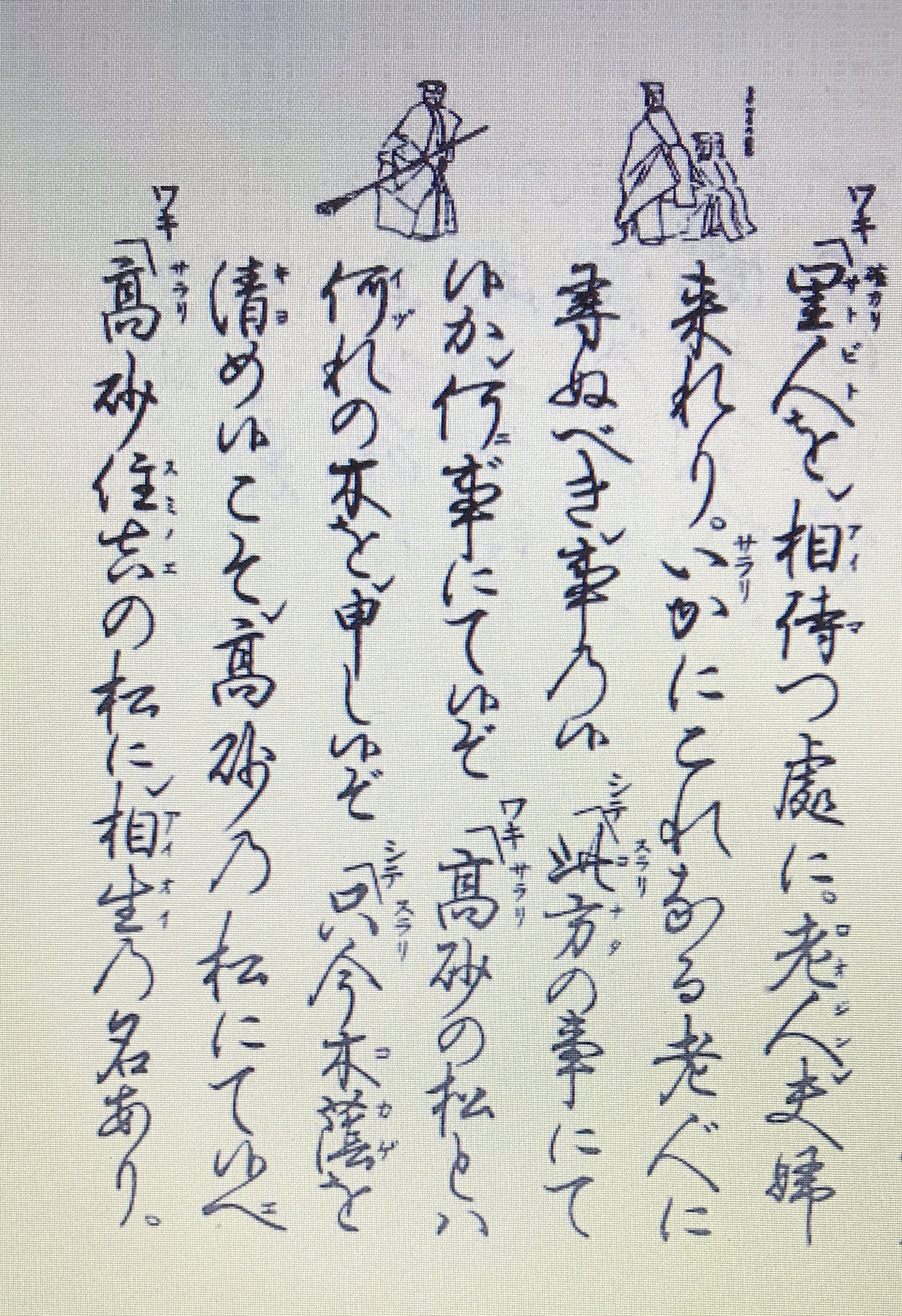

個人的に高砂という曲は台本の文章と

舞台上の動きが別々の意味を持たせているような感想を持っています。

まず高砂のはじめの部分

「又よき序(ついで)なれば」

はじめに登場する神主は九州から都に行く途中で

わざわざ高砂に立ち寄るという物語の設定になっています。

神主は「又よきついでなれば」問売っているのですが

文章には「よき序」と書いてあるのがものすごく気になります。

古今集の仮名序から着想したと言われる曲なので

これは「よき序」

「仮名序がよいから心を高砂に向かわせてみましょう」

という問いかけも感じられる一文です。

草紙洗小町などもこの仮名序の世界を

舞台上に展開したように感じられるので能を楽しむ予備知識として

仮名序を読んでおくのはおすすめです。

【古今和歌集 仮名序】

やまと歌は

人の心を種として

よろづの言の葉とぞなれりける

世の中にある人

事 業しげきものなれば

心に思ふことを見るもの聞くものにつけて

言ひいだせるなり

花に鳴くうぐひす

水に住むかはづの声を聞けば

生きとし生けるもの

いづれか歌をよまざりける

力をも入れずして天地を動かし

目に見えぬ鬼神をもあはれと思はせ

男女のなかをもやはらげ

猛きもののふの心をもなぐさむるは歌なり

この歌 天地の開け始まりける時よりいできにけり

天の浮橋の下にて 女神男神となりたまへることを言へる歌なり

しかあれども

世に伝はることは

久方の天にしては下照姫に始まり

下照姫とは 天わかみこの妻なり

兄の神のかたち 丘谷にうつりて輝くをよめるえびす歌なるべし

これらは 文字の数も定まらず 歌のやうにもあらぬことどもなり

あらがねの地にしてはすさのをの命よりぞおこりける

ちはやぶる神世には歌の文字も定まらず

すなほにして

言の心わきがたかりけらし

人の世となりて

すさのをの命よりぞ

三十文字あまり一文字はよみける

すさのをの命は 天照大神のこのかみなり

女と住みたまはむとて 出雲の国に宮造りしたまふ時に

そのところに八色の雲の立つを見て よみたまへるなり

や雲立つ出雲八重垣妻ごめに八重垣作るその八重垣を

かくてぞ花をめで

鳥をうらやみ

霞をあはれび

露をかなしぶ

心 言葉多く

様々になりにける

遠き所もいでたつ足もとより始まりて

年月をわたり

高き山も麓の塵ひぢよりなりて

天雲たなびくまで生ひのぼれるごとくに

この歌もかくのごとくなるべし

難波津の歌は帝の御初めなり

おほさざきの帝の 難波津にて皇子ときこえける時

東宮をたがひに譲りて 位につきたまはで 三年になりにければ

王仁といふ人のいぶかり思ひて よみてたてまつりける歌なり

この花は梅の花を言ふなるべし

安積山の言葉は采女のたはぶれよりよみて

葛城王を陸奥へつかはしたりけるに

国の司 事おろそかなりとて まうけなどしたりけれど

すさまじかりければ 采女なりける女の かはらけとりてよめるなり

これにぞおほきみの心とけにける

この二歌は歌の父母のやうにてぞ手習ふ人のはじめにもしける

そもそも歌の様六つなり

唐の歌にもかくぞあるべき

その六種の一つにはそへ歌

おほさざきの帝をそへたてまつれる歌

難波津に咲くやこの花冬ごもり今は春べと咲くやこの花

と言へるなるべし

二つにはかぞへ歌

咲く花に思ひつくみのあぢきなさ身にいたづきのいるも知らずて

と言へるなるべし

これはただ事に言いひて

物にたとへなどもせぬものなり

この歌いかに言へるにかあらむ

その心得がたし

五つにただこと歌と言へるなむ

これにはかなふべき

三つにはなずらへ歌

君に今朝あしたの霜のおきていなば恋しきごとに消えやわたらむ

と言へるなるべし

これは物にもなずらへて

それがやうになむあるとやうに言ふなり

この歌よくかなへりとも見えず

たらちめの親のかふこの繭ごもりいぶせくもあるかいもにあはずて

かやうなるやこれにはかなふべからむ

四つにはたとへ歌

わが恋はよむともつきじ荒磯海の浜の真砂はよみ尽くすとも

と言へるなるべし

これはよろづの草木鳥けだものにつけて心を見するなり

この歌は隠れたる所なむなき

されどはじめのそへ歌と同じやうなれば

少し様をかへたるなるべし

須磨のあまの塩焼く煙風をいたみ思はぬ方にたなびきにけり

この歌などや、かなふべからむ

五つには ただこと歌

いつはりのなき世なりせばいかばかり人の言の葉うれしからまし

と言へるなるべし

これは事のととのほり正しきを言ふなり

この歌の心さらにかなはず

とめ歌とや言ふべからむ

山ざくらあくまで色を見つるかな花散るべくも風吹かぬ世に

六つには いはひ歌

この殿はむべも富みけりさき草の三つ葉四つ葉に殿造りせり

と言へるなるべし

これは世をほめて神に告ぐるなり

この歌 いはひ歌とは見えずなむある

春日野に若菜つみつつよろづ世を祝ふ心は神ぞ知るらむ

これらや少しかなふべからむ

おほよそ六種にわかれむ事は

えあるまじき事になむ

今の世の中

色につき人の心花になりにけるより

あだなる歌 はかなき言のみいでくれば

色好みの家に 埋れ木の人知れぬこととなりて

まめなるところには

花すすき穂にいだすべきことにもあらずなりにたり

その初めを思へば かかるべくなむあらぬ

いにしへの世々の帝

春の花のあした 秋の月の夜ごとに

さぶらふ人々をめして

事につけつつ歌をたてまつらしめたまふ

あるは花をそふとてたよりなき所にまどひ

あるは月を思ふとてしるべなき闇にたどれる心々を見たまひて

さかしおろかなりと

知ろしめしけむ

しかあるのみにあらず

さざれ石にたとへ 筑波山にかけて君を願ひ

喜び身に過ぎ 楽しび心に余り

富士の煙によそへて人をこひ

松虫のねに友をしのび

高砂 住の江の松もあひ生ひのやうにおぼえ

男山の昔を思ひいでて 女郎花の一時をくねるにも

歌をいひてぞなぐさめける

また春のあしたに花の散るを見

秋の夕ぐれに木の葉の落つるを聞き

あるは年ごとに鏡の影に見ゆる雪と浪とを嘆き

草の露水の泡を見てわが身をおどろき

あるは昨日は栄えおごりて時を失ひ世にわび

親しかりしもうとくなり

あるは松山の浪をかけ 野なかの水をくみ 秋萩の下葉を眺め

暁のしぎの羽がきを数へ

あるはくれ竹のうき節を人に言ひ

吉野川をひきて世の中をうらみきつるに

今は富士の山も煙たたずなり 長柄の橋も造るなり

と聞く人は歌にのみぞ心をなぐさめける

いにしへよりかく伝はるうちにも奈良の御時よりぞ広まりにける

かの御代や歌の心を知ろしめしたりけむ

かの御時に 正三位柿本人麿なむ歌の聖なりける

これは君も人も身をあはせたりといふなるべし

秋の夕べ竜田川に流るるもみぢをば 帝の御目に錦と見たまひ

春のあした吉野の山のさくらは人麿が

心には雲かとのみなむおぼえける

また山の辺赤人といふ人ありけり

歌にあやしく妙なりけり

人麿は赤人が上に立たむことかたく

赤人は人麿が下に立たむことかたくなむありける

奈良の帝の御歌

竜田川もみぢみだれて流るめりわたらば錦なかやたえなむ

人麿

梅の花それとも見えず久方のあまぎる雪のなべて降れれば

ほのぼのと明石のうらの朝霧に島がくれ行く舟をしぞ思ふ

赤人

春の野にすみれつみにとこし我ぞ野をなつかしみひと夜寝にける

わかの浦に潮満ちくれば方をなみ葦辺をさしてたづ鳴きわたる

この人々をおきて またすぐれたる人も くれ竹の世々に聞こえ

片糸のよりよりに絶えずぞありける

これよりさきの歌を集めてなむ 万葉集と名づけられたりける

ここにいにしへのことをも歌の心をもしれる人わづかに一人二人なりき

しかあれど これかれ得たるところ得ぬところたがひになむある

かの御時よりこの方 年は百年あまり 世は十継になむなりにける

いにしへのことをも歌をも知れる人よむ人多からず

今このことを言ふに つかさ位高き人をば

たやすきやうなれば入れず

そのほかに 近き世に その名きこえたる人は

すなはち僧正遍照は 歌の様は得たれども まこと少し

たとへば絵にかける女を見て いたづらに心を動かすがごとし

浅緑糸よりかけて白露を玉にもぬける春の柳か

はちす葉のにごりにしまぬ心もてなにかは露を玉とあざむく

嵯峨野にて馬より落ちてよめる

名にめでて折れるばかりぞ女郎花我おちにきと人に語るな

在原業平は その心余りて言葉たらず

しぼめる花の色なくて にほひ残れるがごとし

月やあらぬ春や昔の春ならぬわが身ひとつはもとの身にして

おほかたは月をもめでじこれぞこの積もれば人の老いとなるもの

ねぬる夜の夢をはかなみまどろめばいやはかなにもなりまさるかな

文屋康秀は 言葉はたくみにて そのさま身におはず

いはば商人のよき衣着たらむがごとし

吹くからに野辺の草木のしをるればむべ山風をあらしといふらむ

深草の帝の御国忌に

草深き霞の谷にかげかくし照る日のくれしけふにやはあらぬ

宇治山の僧喜撰は 言葉かすかにして 初め終はり確かならず

いはば秋の月を見るに暁の雲にあへるがごとし

わが庵は都のたつみ鹿ぞ住む世をうぢ山と人は言ふなり

よめる歌多く聞こえねば かれこれを通はして よく知らず

小野小町は いにしへの衣通姫の流なり

あはれなるやうにて強からず

いはばよき女の悩めるところあるに似たり

強からぬは 女の歌なればなるべし

思ひつつぬればや人の見えつらむ夢と知りせばさめざらましを

色見えでうつろふものは世の中の人の心の花にぞありける

わびぬれば身をうき草の根をたえてさそふ水あらばいなむとぞ思ふ

衣通姫の歌

わがせこがくべきよひなりささがにのくものふるまひかねてしるしも

大友黒主は そのさまいやし

いはば薪負へる山びとの 花のかげに休めるがごとし

思ひいでて恋しき時は初かりの鳴きてわたると人は知らずや

鏡山いざたちよりて見てゆかむ年へぬる身は老いやしぬると

このほかの人々 その名聞こゆる

野辺に生ふるかづらの這ひ広ごり

林にしげき木の葉のごとくに多かれど

歌とのみ思ひてその様知らぬなるべし

かかるに今 天皇の天の下知ろしめすこと

四つの時、九のかへりになむなりぬる

あまねき御うつくしみの浪 八州のほかまで流れ

ひろき御めぐみのかげ 筑波山の麓よりもしげくおはしまして

よろづのまつりごとをきこしめすいとま

もろもろの事を捨てたまはぬあまりに いにしへのことをも忘れじ

古りにしことをも興したまふ とて

今もみそなはし、後の世にも伝はれ とて

延喜五年四月十八日に 大内記紀友則 御書の所の預り紀貫之

前の甲斐の少目凡河内躬恒 右衛門の府生壬生忠岑らに仰せられて

万葉集に入らぬ古き歌 みづからのをもたてまつらしめたまひてなむ

それが中に梅をかざすよりはじめて ほととぎすを聞き

紅葉を折り 雪を見るにいたるまで

また 鶴亀につけて君を思ひ 人をも祝ひ

秋萩 夏草を見て妻をこひ あふさか山にいたりて 手向けを祈り

あるは春夏秋冬にも入らぬ種々の歌をなむ 選ばせたまひける

すべて千歌二十巻 名づけて 古今和歌集 と言ふ

かくこのたび集め選ばれて

山した水の絶えず 浜の真砂の数多く積もりぬれば

今は飛鳥川の瀬になる恨みも聞こえず

さざれ石の巌となる喜びのみぞあるべき

それまくらことは 春の花にほひ少なくして

むなしき名のみ秋の夜の長きをかこてれば

かつは人の耳におそり

かつは歌の心に恥ぢ思へど

たなびく雲のたちゐ 鳴く鹿の起きふしは

貫之らがこの世に同じく生まれて

このことの時にあへるをなむ喜びぬる

人麿なくなりにたれど 歌のこととどまれるかな

たとひ時移り 事去り 楽しび哀しびゆきかふとも

この歌の文字あるをや

青柳の糸絶えず 松の葉のちり失せずして

まさきのかづら長く伝はり

鳥のあと久しくとどまれらば 歌の様をも知り

ことの心を得たらむ人は

大空の月を見るがごとくにいにしへを仰ぎて

今をこひざらめかも

最新記事 by 森澤勇司 (全て見る)

- 運と命【烏帽子折(えぼしおり)】から思うこと - 2025年4月4日

- 気と志の事【楠露】 - 2025年4月3日

- 価値観の違う情報に出会った時すぐに受け入れられるのか【楠露】 - 2025年4月2日

- 優先順位を決められる人、決められない人【巻絹】 - 2025年4月1日